Aksi masyarakat Pandumaan-Sipituhuta dan AMAN di depan Kemenhut, Selasa(5/3/13) Mereka meminta pengembalian tanah adat dan hutan kemenyan yang sudah menjadi tempat tinggal dan hutan mereka turun menurun. Mereka juga meminta pembebasan 16 warga yang ditangkap polisi.Hingga kini, tak ada kejelasan penyelesaian konflik. Kemenhut ngotot memberikan solusi kemitraan yang jelas-jelas ditolak dua desa, Pandumaan dan Sipituhuta. Foto: Sapariah Saturi

Setahun putusan MK 35 tak ada implementasi di lapangan, AMAN bersama organisasi masyarakat sipil akan mengirimkan surat ke Presiden SBY. “Mau diingat sebagai pemegang janji atau pembohong,” begitu kata Abdon Nababan.

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) “gerah” melihat tak ada perkembangan pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia meskipun sudah ada putusan MK 35 yang menguatkan pengakuan hak mereka setahun lalu. Lembaga inipun bersiap melakukan inkuiri nasional, yakni membongkar pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat di berbagai daerah secara sekaligus.

“Ini investigasi masalah HAM yang sistematis, bukan kasus per kasus. Masyarakat umum diundang turut serta,” kata Sandra Moniaga, komisioner Komnas HAM pada acara peringatan setahun putusan MK 35 di Jakarta, Selasa (13/5/14).

Dia mengatakan, Komnas HAM menempuh langkah inkuiri nasional karena sudah begitu banyak laporan kasus pelanggaran hak-hak masyarakat adat masuk ke mereka.

Pengakuan hak masyarakat adat, katanya, berlarut-larut sedang konflik di lapangan berlanjut dan korban terus berjatuhan. “Padahal sudah ada putusan MK sejak 2013. Sudah itu ada pengingkaran pula oleh lembaga pemerintah. Bukan follow up tulus, malah lakukan putusan justru perumit persoalan.”

Dengan inkuiri nasional ini, Komnas HAM akan mengumpulkan bukti publik dari para saksi dan ahli serta investigasi pola sistemik pelanggaran HAM yang dialami masyarakat adat.

Menurut dia, jika mau dibilang, Komnas HAM terpaksa mengambil langkah ini melihat pemerintah belum bertindak. “Dengan proses ini kami upayakan ada informasi komprehensif. Ini juga bisa jadi proses edukasi publik. Dengan kesaksian dilakukan di tujuh wilayah di Indonesia. Dari proses partisipatif ini akan ada rekomendasi kepada pemerintah,” ujar Moniaga.

Dia juga mengajak Kemenkokesra, sebagai pihak yang kini ditunjuk Presiden buat mewujudkan implementasi MK 35, mengikuti keseluruhan proses inkuiri nasional ini. Dia juga mengajak sebanyak mungkin instansi pemerintah bergabung. “Jadi, nanti bisa langsung tahu masalah, dan bisa ditindaklanjuti lebih kongkrit.”

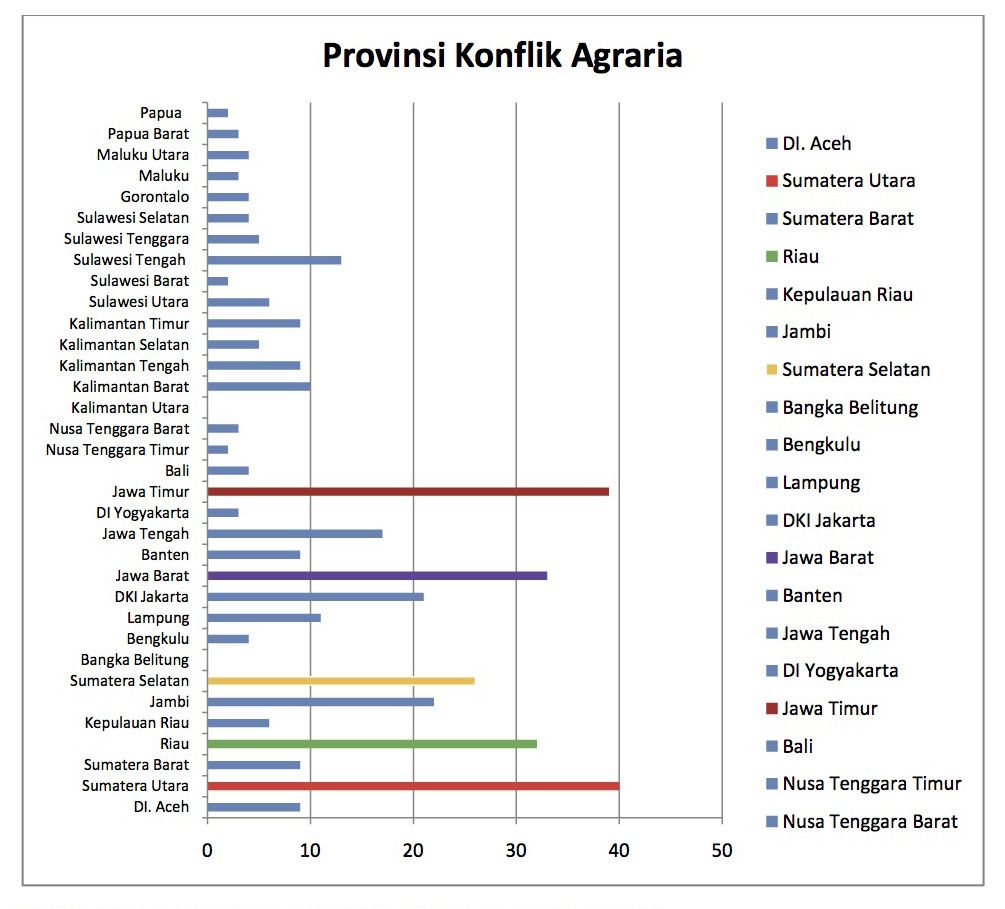

Moniaga mengatakan, inkuiri ini akan launching di Jakarta pada 20 Mei 2014, bersamaan Hari Kebangkitan Nasional. Public hearing, katanya, akan dilakukan di tujuh wilayah, yakni Sumatera Utara, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Pulau Buru Maluku dan Papua.

Dalam satu wilayah, minimal membahas enam kasus dengan 12 saksi korban. “Baik saksi diadukan, saksi ahli dari akademisi, pemuka masyarakat dan pendamping korban dengan format terbuka dan tertutup di hadapan komisi inkuiri.”

Rumah masyarakat adat Semende Agung di Bengkulu dibakar operasi gabungan TNBBS. Warga di sana dinilai merambah kawasan taman nasional. Padahal, dari warga berargumen mereka di sana sudah turun menurun ratusan tahun. Putusan MK 35 tak bermakna, empat warga dipidana dalam kasus ini. Foto: AMAN Bengkulu

Jalan di tempat

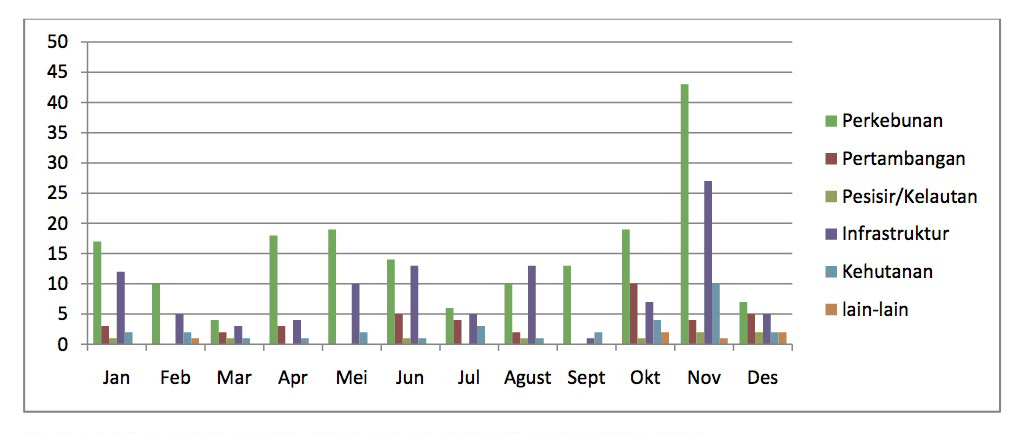

Terkait putusan MK 35, Iwan Nurdin, sekretaris jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, setahun pasca putusan MK, peluang politik makin meluas, misal ada kesepakatan bersama KPK dan 12 kementerian dan lembaga, antara lain, mendorong percepatan perluasan kawasan hutan, pengelolaan wilayah rakyat dan penyelesaian konflik agraria dan UU Desa.

Sayangnya, peluang ini tak langsung berakibat pada peningkatan akses rakyat. “Karena ada mesin politik bekerja sesuai kepentingan sendiri. Itulah birokrasi pemerintah. Mereka punya kepentingan sendiri yang tak sama dengan kebijakan politik yang tersedia.”

Dia mencontohkan, salah satu Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Mengapa ada kepentingan? “Ini terkait dengan sikap pencari rente dalam izin-izin pengelolaan sumber daya alam.”

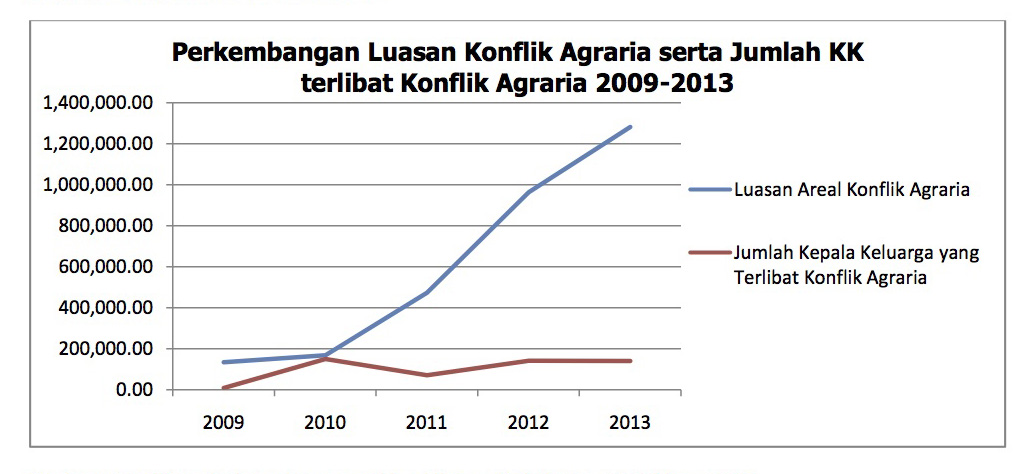

Kawasan hutan itu, katanya, tempat ketidakadilan agraria, karena terjadi ketimpangan penguasaan lahan. “Hutan luas, sekian puluh juta hektar untuk HTI dan kebun. Sedang kurang dari satu juta hektar buat masyarakat. Itu ketimpangan luar biasa. Lalu di titik itulah kemiskinan dan keterbelakangan paling banyak.”

Sesungguhnyal kata Iwan, konflik agraria itu berpusat di kawasan kehutanan. Apa yang dilakukan Kemenhut? “Pelepasan, pinjam pakai (kawasan hutan) jadi bisnis utama.” Jadi, kata Iwan, batu sandungan terbesar implementasi MK 35 ini ada di Kemenhut.

Dia juga mengusulkan, Kemenhut berubah menjadi Kementerian Perhutanan. “Ia akan setia menjaga hutan, bukan berbisnis lahan. Ia pengawas hutan. Kalo ada yang ga setia dengan fungsi kehutanan, kementerian ini yang nyegel.”

Myrna Safitri, direktur eksekutif Epistema Institute juga sekretaris Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria menilai, keputusan MK 35 itu seakan-seakan suatu kemajuan. Padahal, ia hanya bergerak dalam lingkaran sendiri dan sulit keluar. “Mbulet. Ini kesan saya.”

Betapa tidak, putusan MK 35 keluar, tetapi di lapangan masyarakat adat banyak dikriminalisasi. Parah lagi, tak ada upaya pemerintah membuat kebijakan yang mampu mengatasi persoalan ini dengan cepat.

Meskipn begitu, dia menilai daerah sebagai kunci masuk jika ingin putusan MK terlaksana. “Ini sedang berebut ruang dengan kekuatan-kekuatan lain yang lebih mampu pengaruhi kebijakan secara faktual di lapangan.”

Mengapa begitu? Sebab, kondisi kini 90-an persen hutan dialokasikan kepada perusahaan-perusahaan besar. “Hanya tiga persen buat masyarakat.”

Ketimpangan ini, katanya, terjadi by design, salah satu bukti bisa dilihat dalam rencana Kemenhut 2012-2030, hutan masyarakat hanya 5 juta hektar. “Angka buat rakyat tak akan mencapai lima persen.” Jadi, tak heran jika upaya-upaya pemerintah dalam menyikapi MK 35 malah berlawanan.

Hal lain yang menyebabkan titik simpul penting ada di daerah, kata Myrna, karena apapun kebijakan kalau dicermati bermuara ke daerah. “Suka tidak suka, bola akan dilempar ke daerah, misal edaran Kemenhut yang dibuat dua bulan putusan MK mengatakan, harus ada perda. PP Menhut No 62 juga kembalikan pada pemda. Lalu SE Mendagri juga kembali ke daerah. UU NO 6 tahun 2014, penetapan desa adat juga tugas pemda. Artinya titik simpul paling penting itu ada di daerah.”

Untuk itu, hal yang bisa dilakukan lewat kejelian mendorong peraturan daerah. Sebenarnya, perda mulai diatur sejak 1999 tetapi belum memberikan perubahan signifikan alias tak mampu mencapai sasaran.

Penyebabnya antara lain, perda-perda itu lebih banyak mengatur prosedural dan sangat jarang tegas menetapkan wilayah masyarakat adat dengan peta jelas. Lalu, problem lembaga pelaksana pengakuan masyarakat itu oleh dinas-dinas yang tak relevan. “Misal, Dinas Pariwisata dan Olah Raga ngurusi masyarakat adat.”

Masyarakat adat di Halmahera meblokade jalan yang dibuat perusahaan di lahan adat. Putusan MK 35 belum menjadi angin segar bagi mereka. Foto: AMAN Maluku Utara

Myrna juga mengingatkan, pelaksanaan putusan MK 35 bukan sekadar menerbitkan peraturan daerah dan pemetaan. “Lebih penting menyadari putusan MK berarti mandat politik lain pada pemda untuk penataan ulang relasi antar komunitas. Ini bukan tugas gampang, perlu keterampilan dan komitmen.”

Sebab, ketika berbicara mengenai pengakuan hak berarti menyangkut negosiasi komunitas yang ada di lingkungan itu. Jadi, bagaimana pemda merekonsiliasi antar komunitas agar berjalan damai tak ada konflik horizontal. “Back up penting diberikan pusat kepada pemda. Saya masih melihat, Kemendagri jadi pihak yang fasilitasi pemda lakukan tugas berat ini.”

Marwan, asisten deputi Urusan Konflik Sosial di Kemenkokesra—sebagai kementerian yang diserahi tugas Presiden mengurusi implementasi putusan MK 35—mengatakan, baru diserahkan putusan itu sekitar dua bulan lalu. “Kita mulai tangani ini. Saat ini baru pertemuan-pertemuan dengan kementerian terkait.” Dia tampak belum menguasai masalah.

Kala ditanya apakah Kemenkokesra akan ikut dalam proses inkuiri nasional agar mendapat pandangan beragam kasus, “Belumlah. Kita urus penetapan-penetapan ini dulu.”

“Penetapan apa pak?”

“Penetapan penyelesaian konflik,” kata Marwan, tanpa menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud penetapan penyelesaian konflik itu.

Surati Presiden

Menyikapi ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam menjalankan putusan MK ini, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama organisasi masyarakat sipil akan menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

AMAN, Epistema, HuMa, Walhi, Greenpeace, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) melakukan konsolidasi nasional guna memberikan rekomendasi kepada SBY.

Abdon Nababan, sekretaris jenderal AMAN mengatakan, setelah ada putusan MK, semestinya kepala negara membuat peraturan presiden sebagai kebijakan transisional. Namun, sampai hari ini komitmen SBY baru sebatas ucapan. “Intinya menagih janji Presiden. Ini masa sudah mau habis. Mau diingat sebagai pemegang janji atau pembohong,” katanya.

Tak pelak, berbagai upaya masyarakat adat seperti rancangan UU perlindungan masyarakat hukum adat sampai pemetaan partisipatif seakan ‘terlunta-lunta’ tak ada kejelasan. “Draf RUU sudah dibuatkan AMAN, tinggal diperbaiki, tapi belum juga.” Begitu pula peta wilayah adat, meskipun sudah diserahkan ke Badan Informasi Geospasial tetapi tak ditindaklanjuti. “Yang ada hanya saling lempar. Belum ada yang memverifikasi peta-peta itu. Presiden bisa turun tangan, tunjuk siapa anak buahnya yang menangani itu. Tapi sampai sekarang, tak ada?”

Pemasangan plang tanah adat Matteko secara gotong royong oleh masyarakat adat Matteko. Kaum perempuan pun tak mau ketinggalan turun lapangan. Besarnya antusias masyarakat adat Matteko mengikuti kegiatan pemetaan ini menguat setelah putusan MK 35. Foto: Wahyu Chandra

Pengakuan Hak Masyarakat Adat Mandek, Komnas HAM Bersiap Investigasi Menyeluruh was first posted on May 14, 2014 at 8:14 pm.