![Sungai Kobok, dengan warna air tak lagi jernih dan bersih. Sebagian warga masih menggunakan air ini untuk keperluan sehari-hari tetapi sebagian lagi takut karena kabar air sungai sudah tercemar. Foto: Themmy Doaly]()

Sungai Kobok, dengan warna air tak lagi jernih dan bersih. Sebagian warga masih menggunakan air ini untuk keperluan sehari-hari tetapi sebagian lagi takut karena kabar air sungai sudah tercemar. Foto: Themmy Doaly

PONDOK itu beratap spanduk. Dinding dari rumbia dan anyaman bambu. Bagian depan, ada kamar mandi dibungkus terpal warna biru. Berukuran sekitar satu kali satu meter. Dari kamar mandi itu, muncul Franklin Namotemo. Pria 55 tahun ini baru selesai mandi Dia mengusap tubuh yang masih basah.

“Sudah lebih seminggu saya di sini. Turun ke rumah hanya ibadah Minggu. Habis itu kembali lagi. Di sini enak dan aman,” katanya membuka cerita seraya menggulung sebatang tobacco shag, pada Maret 2015.

Franklin, merupakan warga Desa Balisosang juga mantan kepala desa di sana. Dia keturunan Pagu, suku di Halmahera Utara.

“Saya bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Tiap malam itu jaga tanaman supaya tidak diganggu hama, babi. Jadi, kita buat jerat.”

Dia menanam padi, jagung, cabai, pepaya dan ubi. Hasil kebun hanya buat konsumsi sehari-hari karena harga murah. “Tanam pisang, tapi makan sendiri. Karena harga pasar dan pembeli, yah…..” Dia berhenti sejenak menarik nafas.

Suasana di kebun nyaman tetapi dia kesulitan air bersih. Meskipun di dekat kebun ada Sungai Kobok, tetapi dia harus membawa persediaan air bersih dari rumah atau menampung air hujan. Kebutuhan air diambil dari Sungai Kobok bandara dengan jarak lebih satu kilometer. Dia menggunakan sepeda motor kesana. Tak lupa membawa beberapa galon air.

Kabar sungai tercemar limbah tambang PT Nusa Halmahera Minerals, membuat Franklin takut. Warna air kerap berubah. Air sungai dulu jernih, ketika musim hujan, menjadi kecokelatan karena lumpur.

Dulu, Sungai Kobok ibarat surga, ikan banyak, dan air jernih. Warga memanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dari mandi, cuci baju dan piring atau masak dan minum. Sekarang tidak lagi. “Biar tinggal berminggu-minggu di sini, saya tidak pernah minum air sungai.”

“Lumpur begitu hebat. Mungkin karena hutan kami rusak, tanah erosi, jatuh ke sungai dan terbawa ketika musim hujan. Sungai kita juga sudah dangkal.”

Dia diam sejenak. Memadatkan tembakau yang terapit di antara telunjuk dengan jari tengah, kemudian membakar. Pipi Franklin nampak mengempis. “Busssshhhhh…” asap mengepul.

“NHM pernah datang deteksi air, tapi sampai hari tadi kita tidak tahu, apa air masih layak dikonsumsi atau tidak. Kita tidak tahu.”

Franklin punya pengalaman dengan dugaan pencemaran Sungai Kobok ini. Ketika masih Kepala Desa Balisosang, dia pernah menyurati Bupati Halmahera Utara merespon kasus pipa bocor pada 17 Maret 2010.

Dalam surat itu, pemerintah desa menyatakan, masyarakat Desa Balisosang mengalami kesulitan air bersih. Mereka menganggap air Sungai Kobok tidak layak konsumsi.

![]()

Warga masih menggunakan air Sungai Ake Tabobo, untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci.Air sungai sudah tercemar, berubah warna. Foto: AMAN Malut

Franklin mendapat laporan mengenai peristiwa pipa pembuangan limbah pabrik NHM bocor, pada 4 April 2011. Informasi itu didapat dari penambang rakyat di sana. Pipa bocor mengalirkan limbah ke Sungai Kobok. Kejadian ini, diperkirakan menjadi penyebab sungai kotor dan ikan-ikan mati.

“Lalu kami bentuk tim peduli lingkungan. Kami masuk hutan melacak. Itu memang benar terbuang ke sungai. Kita ikuti jejaknya sampai di muara.”

Kala itu, katanya, dia meminta bupati memperhatikan masyarakat. Pemerintah kabupaten merespon dengan bikin pengobatan gratis mencegah penyakit dan sumur bor.

Bupati pernah menanyakan kualitas air sumur bor. “Saya bilang, air itu ketika naik masih bagus, jernih. Ketika pagi naik ke bak air, siang sudah tidak bisa dipakai lagi. Busuk airnya. Mungkin pengaruh lumpur di dalam.”

Sampai saat ini, dia tak mengetahui kondisi jelas sungai itu hingga dihantui rasa takut untuk memanfaatkan air di sana.

“Selama ini deteksi air tidak pernah diberitahukan pada masyarakat. Dulu saya minta keterbukaan, supaya jangan lagi minum atau mandi di Sungai Kobok. Ya.. itu tadi, tidak ada keterbukaan. Karena itu, kami masyarakat tidak tahu, bingung. Berarti, ada tanda tanya, kapankah masyarakat mati?”

Hofni Dagi, warga Desa Balisosang, yang terkena penyakit gatal-gatal diduga karena sering terkena air Sungai Kobok. Kini, kakek 67 tahun ini kapok melintasi sungai itu. Dia takut, gatal-gatal kambuh lagi. Di kaki bagian kiri ada bekas luka. Penyakit itu didapat sejak 2005, waktu masih berkebun di dekat Sungai Kobok.

Hofni adalah pensiunan guru agama. Kulit sawo matang. Rambut dan kumis penuh uban. Dia bertani di kebun Kobok Darat.

Warga sekitar, membagi Kebun Kobok dalam dua bagian: Kobok Laut (pantai) dan Kobok Darat. Kobok Laut harus dicapai dengan melintasi Sungai Kobok. Kobok Darat cukup berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. “Dulu, untuk mencapai kebun, harus batobo (berenang) di Sungai Kobok. Air juga diminum kalau persediaan dari rumah habis.”

Upaya penyembuhan gatal-gatal sudah berulang kali dengan berobat ke Puskesmas Malifut dan Rumah Sakit Bergerak. Namun hingga kini penyakit itu tidak kunjung sembuh. Dia sudah mengkonsumsi sejumlah obat. Beberapa kali, gatal-gatal sempat hilang, setelah melintasi Sungai Kobok penyakit kambuh lagi. “Kalau so batobo (sudah berenang) di sungai itu tetap pulang luka lagi.”

Namun, dia tidak tahu pasti, apa benar Sungai Kobok tercemar atau tidak. “Karena tidak ada informasi. Memang pernah ada penelitian dari BLH, tapi hasil tidak diketahui masyarakat.”

Sejumlah warga juga mengidap penyakit serupa. Pindah kebun menjadi pilihan.

Tak jauh dari rumah Honfi, ada nenek berusia 72 tahun menderita benjol-benjol. Diduga pula akibat memanfaatkan air Sungai Kobok. Sarah Robo, nama nenek itu. Dia lebih empat tahun mengidap penyakit ini.

![Sarah Robo, menderita benjolan-benjolan di beberapa bagian tubuh. Kini, dia takut terkena air Sungai Kobok, yang dia yakini sebagai penyebab penyakit ini. Foto: Themmy Doaly]()

Sarah Robo, menderita benjolan-benjolan di beberapa bagian tubuh. Kini, dia takut terkena air Sungai Kobok, yang dia yakini sebagai penyebab penyakit ini. Foto: Themmy Doaly

Sarah sehari-hari hanya menjaga cucu. Tak pernah lagi berkebun. Dia takut, penyakit kumat jika melintasi Sungai Kobok.

Dulu, dia sering tidur di kebun dekat Sungai Kobok. Sungai itu menjadi sumber penghidupan masyarakat. Sarah sering mencari ikan, kerang, minum dan mandi di sana.

Dia ingat betul, benjolan itu pernah membuat tidak bisa panen padi. Tak bisa jalan berhari-hari. Benjol di kaki membengkak dan terasa perih, lalu pecah. Dia hanya bisa berbaring di rumah.

“Ini masih ada. Ada di sini, sama di sini,” katanya. Dia menunjukkan benjol di bagian leher dan kaki. “Kalau makan salah-salah penyakit kambuh lagi.”

Sarah pernah merasakan bisul-bisul di tubuh sembuh ketika diberi obat. Namun, empat tahun belakangan, dia sudah coba mendatangi rumah sakit dan mengkonsumsi sejumlah obat, namun penyakit belum sembuh juga.

Dokter yang ditemui menjelaskan, benjol-benjol itu hanya penyakit kulit biasa. “Pernah dikasih salep tapi ketika dioleskan, gatal-gatal justru bertambah. Saya sudah tidak pakai lagi salep itu.”

Gabriel Chando, Kepala Desa Balisosang, pernah mendengar cerita-cerita tadi. Dia memperkirakan, fenomena gatal-gatal dan benjol warga punya hubungan dengan kasus pipa bocor.

“Banyak warga berkebun di Sungai Kobok kena penyakit gatal-gatal. Padahal sebelum perusahaan datang, tidak pernah begitu. Bahkan, air sungai sudah tidak lagi dikonsumsi.”

Pemerintah daerah, sudah pernah mendapatkan laporan soal penyakit warga. Bahkan, tim Dinas Kesehatan pernah turun meninjau, tetapi hasil tidak diketahui. “Pernah ada pengobatan gratis. Sampai ditanya soal gejala-gejala. Tapi, upaya pemerintah kabupaten hanya sebatas sosialisasi, tindakan nyata tidak pernah ada.”

Gabriel mengatakan, sering mengkomunikasikan dugaan pencemaran Sungai Kobok pada masyarakat sekitar. Namun, sebagian masyarakat masih memanfaatkan air sungai untuk mandi dan cuci baju.

“Memang sudah pernah ada sosialisasi, tapi masyarakat mau bikin gimana. Mereka terpaksa memanfaatkan air itu. Masyarakat sudah siap mati itu.”

![Penyakit kulit, gatal-gatal di kaki, tangan dan beberapa bagian tubuh warga yang diyakini akibat dari air di sungai yang sudah tercemar. Foto: Themmy Doaly]()

Penyakit kulit, gatal-gatal di kaki, tangan dan beberapa bagian tubuh warga yang diyakini akibat dari air di sungai yang sudah tercemar. Foto: Themmy Doaly

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku Utara, pada 1-8 Desember 2013, lewat penelusuran informasi, menemukan 13 warga terkena penyakit serupa.

Berdasarkan informasi warga, masih banyak korban tidak dijangkau, mulai dari anak kecil hingga dewasa.

Munadi Kilkoda, Ketua AMAN Malut mengatakan, coba membangun asumsi dengan menghubungkan kasus pipa bocor dari 2007-2011. Sungai Kobok, dinilai berdekatan dengan lokasi pembuangan limbah NHM. Kasus pipa bocor banyak mengalir ke Sungai Kobok.

AMAN juga mengidentifikasi di kampung-kampung terdekat, seperti Dum-Dum, Tabobo, Sosol, Tahane dan Balisosang. “Rata-rata orang menduga, dari pola makan mereka dengan mengkonsumsi ikan dan aktivitas di sungai. Memang, kami tak berani menyatakan NHM mencemari lingkungan, karena perlu fakta-fakta ilmiah lain,” katanya.

Meski demikian, tidak semua pengidap penyakit gatal-gatal dan benjol dalam laporan itu meyakini NHM sebagai pihak yang harus dipersalahkan. Beberapa orang justru tidak yakin penyakit yang diderita karena interaksi dengan air sungai ataupun mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao.

Sari Juwita dokter dari Puskesmas Malifut, kepada AMAN Malut mejelaskan, penyakit yang ditangani hanya benjol dan gatal-gatal biasa, seperti bisul, alergi dan jamur kulit. Belum ditemukan benjol-benjol karena penyebab limbah NHM.

Dia menilai, masyarakat belum paham arti kesehatan. ”Masyarakat di Malifut ketika berobat di Puskesmas, mengatakan, seringkali pulang dari kebun itu tidak mandi. Itu yang menyebabkan mereka menderita gatal-gatal di leher, kemudian digaruk sampai merah dan alergi.”

”Jadi prinsip mereka jikalau mandi di kali ketika ditanya, mereka jawab limbah. Padahal mungkin karena lingkungan tidak besih. Sebenarnya, penyakit kulit itu prinsipnya hanya satu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar kita. Orang di sini rata-rata tidak tahu bagimana rawat luka.”

Setelah pemeriksaan, Sari menarik kesimpulan, masyarakat jarang membersihkan diri setelah pulang dari kebun. Namun, belum pernah ditemukan penyakit gatal-gatal di seluruh badan. Selama ini, gatal-gatal banyak pada bagian tangan dan kaki. Itupun sudah tertangani setelah diberikan pil.

![Kebun Kobok, tampak dari kejauhan. Foto: Themmy Doaly]()

Kebun Kobok, tampak dari kejauhan. Foto: Themmy Doaly

”Kebanyakan masyarakat di sini aktivitas di kebun, mandi saja dua sampai tiga hari baru mandi ulang. Itu gatal-gatal tetap ada, itu menjadi persoalan. Yang kami tahu, hanya diagnosa jamur atau bakteri. Tapi bagaimana cara mereka kena penyakit kami tidak tahu.”

Hasil penelusuran itu, dilaporkan AMAN Malut ke sejumlah lembaga seperti Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Komnas HAM merespon akhir 2014 dengan memasukkan masyarakat adat Pagu dalam inkuiri nasional.

AMAN Malut, sebenarnya berharap pemerintah audit lingkungan independen dan meninjau ulang kontrak karya NHM. Pertimbangannya, pertama, kontribusi NHM pada negara terbilang kecil. Kedua, banyak masyarakat diduga menjadi korban perusahaan.

“Audit lingkungan bisa berdampak sanksi kepada NHM, jika terbukti bersalah. Mereka harus memberi kompensasi kepada masyarakat yang telah kehilangan sumber ekonomi. Mereka juga harus rehabilitasi sungai yang menjadi sumber hidup masyarakat, terutama Kobok dan Tabobo.”

Sedang laporan di daerah, Badan Lingkungan Hidup menyatakan tak terjadi pencemaran lingkungan seperti sangkaan AMAN. “Berulang-ulang kali pipa bocor situasi sama. Tidak ada respon dan tidak tercemar itu, otak pemerintah seperti itu,” kata Munadi.

Pipa limbah bocor

CERITA kebocoran pipa NHM bukan sekali terjadi. Beberapa sungai pernah terkena aliran limbah tambang perusahaan, seperti Sungai Tabobo di pertambangan Gosowong.

Dulu, Sungai Tabobo, adalah sumber air bersih warga. Kini, air sungai tidak dapat lagi digunakan karena terindentifikasi tercemar limbah NHM. “Sejumlah penyakit diderita warga sekitar akibat mengkomsumsi air sungai, warga sering mengalami gatal-gatal, bisul, sakit yang sebelumnya belum mereka alami.”

Sejak 22 Mei 2006, warga pernah melaporkan kondisi kesehatan anak-anak yang gatal-gatal setelah berendam di Sungai Tabobo.

Berdasarkan dokumen Walhi Maluku Utara (Malut), beberapa kali kebocoran pipa tailing NHM terjadi dalam 2010-2011, melintasi sejumlah sungai di sana. Pada 17 Maret 2010, kebocoran pipa menyebabkan limbah tailing mengalir ke sungai. Tragedi pipa bocor terjadi selama 12 jam, sejak pukul 18.30-06.30.

![]()

Limbah NHM yang mengalir ke Sungai Kobok. Foto: AMAN Malut

Kala itu, diperkirakan, sekitar 103 m3 slurry keluar dari pipa tumpah ke paritan temporary pekerjaan instalasi pipa air buangan limbah domestik (basecamp). Kebocoran karena pipa tailing robek dengan ukuran lubang 20 mm x 50 mm terkena kuku bucket eskavator.

Pada 3 Februari 2011, warga melaporkan pipa tailing NHM terlepas pada pukul 22.00, selama 24 jam. Limbah beracun terlepas ke Sungai Sambiki sekitar 361 ton. Limbah itu mengalir ke Sungai Bora dan Kobok, yang melintasi perkebunan warga.

Pada 7 Februari 2011, warga menemukan banyak ikan dan kepiting mengambang di permukaan Sungai Sambiki. Mati.

Dalam dokumen Walhi Malut berjudul PT. Nusa Halmahera Minerals Melakukan Pelanggaran HAM di Wilayah Pertambangan juga menyebutkan, pada 2 Juni 2011, kembali pipa tailing NHM bocor dan mengeluarkan limbah mencapai 80 ton yang mengalir ke Sungai Tabobo. Akibat bocor pipa tailing, NHM melumpuhkan pertanian warga desa, banyak kebun sayuran warga terkena limbah dan mati mendadak.

Tragedi pipa bocor diduga berdampak luas. Tak hanya ketakutan petani mengggunakan air. Ikan-ikan seperti teri yang berkurang di Teluk Kao, juga dihubung-hubungkan dengan pencemaran sungai-sungai sekitar. Sungai-sungai ini bermuara ke Teluk Kao.

Masyarakat menyatakan, sejak NHM beroperasi, ikan teri perlahan-lahan sulit didapat, bahkan sudah hilang dari Teluk Kao. Jauh sebelumnya teri sangat potensial, bahkan terbesar di Indonesia Timur. Teri jadi andalan masyarakat.

AMAN menyatakan, penurunan ini diduga akibat dampak negatif pertambangan NHM dan pertambangan warga.

Tambatan perahu di pesisir pantai terlihat sepi. Nelayan tak bisa jadi harapan. Warga pergi ke laut hanya mencari ikan untuk makan. “Kalau jumlah nelayan di sini tidak terlalu pasti. Karena nelayan sekadar sampingan. Masyarakat lebih banyak ke perkebunan dan pertanian. Hampir-hampir tidak ada lagi,” kata Muis Andhy, Sekretaris Kecamatan Malifut.

Produksi perikanan makin minim. Tak ada sebab pasti penyebab penurunan tangkapan ikan ini. Warga hanya bisa membanding-bandingkan keadaan dulu dengan sekarang.

“Pada 1995-1996, sudah mulai berkurang. Ya, sekitar begitulah. Sekarang ada teri, tapi sedikit sekali.”

Teluk Kao terletak di Pulau Halmahera, bagian utara yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Bagian barat dan utara teluk ini banyak ditumbuhi mangrove dan pantai berpasir. Teluk ini berada di lima wilayah kecamatan, yaitu Malifut, Kao, Kao Utara, Kao Barat dan Kao Teluk.

Buletin Ngafi Halmahera, terbitan Walhi Malut, Juni 2008 mencatat, penurunan produksi teri. Buletin itu mengutip data Kementerian Negara Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun Ternate. Disebutkan, pada 2006, produksi teri dan cumi tinggal 0,2 ton per unit bagan, dibandingkan produksi 1997 sebesar 3,5-4,5 ton per unit bagan.

![Meskipun mereka tinggal di pesisir pantai, tetapi menjadi nelayan bukan lagi pilihan. Kini, ikan-ikan di Teluk Kao, tak seperti dulu, sudah banyak berkurang. Foto: Themmy Doaly]()

Meskipun mereka tinggal di pesisir pantai, tetapi menjadi nelayan bukan lagi pilihan. Kini, ikan-ikan di Teluk Kao, tak seperti dulu, sudah banyak berkurang. Mencari ikan kebanyakan untuk konsumsi sendiri. Foto: Themmy Doaly

Belum lagi, data DKP Halut 2008 menunjukkan produktivitas perikanan turun drastis. Pada 2005, produksi perikanan 158,5 ton atau 2,58% lebih rendah bila dari 1985 sebesar 2.345 ton atau 27% di Teluk Kao.

Memang, sejak Silvanus Maxwel Simange, mahasiswa pasca sarjana IPB, merampungkan tesis tahun 2010, isu pencemaran Teluk Kao menjadi bahan perbincangan masyarakat.

Hasil penelitian menyebutkan, kadar sianida pada bagian daging kakap merah berkisar 5,0–6,6 ppm, belanak 4,2–7,2 ppm, dan udang putih 6,2-9,7 ppm. Sesuai standar WHO, nilai ambang aman kandungan sianida pada tubuh ikan konsumsi berkisar 1,52 ppm–4,5 ppm.

“Dengan demikian, daging ikan kakap merah, belanak, biji nangka, dan udang yang tertangkap dari kedua lokasi penangkapan tidak layak konsumsi,” tulis Silvanus dalam tesis berjudul Analisis Kandungan Merkuri dan Sianida pada Beberapa Jenis Ikan Hasil Tangkapan Nelayan di Teluk Kao, Halmahera Utara.

“Pada bagian hati ikan kakap merah, belanak dan biji nangka ditemukan sianida dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan pada bagian daging.”

Sementara, kadar merkuri yang ditemukan pada bagian daging kakap merah berkisar 0,06–0,19 ppm, belanak 0.05–0.25 ppm, dan biji nangka 0,03-0,04 ppm.

Pendapat lain diungkapkan Jefry Bemba, pengajar Ilmu Kelautan Universitas Khairun. Berdasarkan pengamatan dia, perairan di sana relatif baik. Masih ada beberapa jenis ikan, seperti teri, cumi dan lain-lain.

“Jika perairan keruh ikan tidak bisa tinggal. Karena, kondisi temperatur dan salinitas masih menggenangi bagian dalam, ikan akan turun ke bawah mencari tempat aman. Ada kemungkinan, menurut dugaan kami, hasil tangkapan turun karena alat tangkap hanya di permukaan, padahal ikan ada di bawah.” Jefry baru penelitian di Teluk Kao.

Dari penelitian itu, Jefry melihat stratifikasi masa air di Teluk Kao berada pada suhu temperatur hampir sama.

Namun, durasi penelitian Jefry terbilang singkat hingga dia merasa perlu masukan dari peneliti lain. Minim data membuat informasi bersifat kondisional. Karena itu, dia tak menampik ketika ditanya hasil penelitian Silvanus. Dugaan ikan-ikan di Teluk Kao terpapar limbah, mungkin terjadi.

“Ya memang seperti. Kan, ada organisme ketika mengkonsumsi tidak hilang, tapi dia akumulasi dalam tubuh, karena dia memiliki kemampuan itu. Cuma, kan, mesti ada orang yang spesifik di situ yang bisa menjustis.”

Protes masyarakat adat

RATUSAN masyarakat adat Pagu berkumpul di jalan masuk kantor NHM akhir November 2012. Ada menari cakalele. Ada yang memainkan gong dan tifa. Mereka tak sedang menghibur pekerja tambang tetapi protes pada perusahaan.

Mereka kaget, wilayah mereka ternyata masuk konsesi perusahaan. Padahal, lokasi itu ada kebun 50 hektar dan kuburan leluhur masyarakat adat Pagu.

Jalan utama perusahaan diblokade. Masyarakat adat mendirikan tenda-tenda. Alat transportasi perusahaan pun tak bisa lewat. Hari itu libur, padahal tak tanggal merah. Sekitar 200 karyawan perusahaan tak bisa masuk kerja. Mereka memilih pulang ke rumah.

Masyarakat adat kesal, sudah 14 tahun NHM mengeruk emas di tanah adat Pagu tetapi mereka tidak pernah merasakan hasil. Mereka hanya jadi penonton. Tak ada yang bisa dinikmati selain limbah perusahaan.

![Perairan Teluk Kao, dulu jadi salah satu tumpuan hidup warga nelayan. Kini, tidak lagi...Foto: Themmy Doaly]()

Perairan Teluk Kao, dulu jadi salah satu tumpuan hidup warga nelayan. Kini, tidak lagi…Foto: Themmy Doaly

Manajemen perusahaan dituntut turun ke lokasi dan membicarakan persoalan ini. Massa aksi berharap, NHM mau merevitalisasi hutan adat dan mengakui hak-hak masyarakat Pagu.

Sebelum ada Indonesia, masyarakat adat Pagu sudah mendiami wilayah itu. Namun, pemerintah justru memberikan izin operasi pada NHM tanpa melibatkan mereka sebagai pemilik wilayah.

Dari pintu masuk perusahaan, aksi berpindah ke Pelabuhan NHM. Perempuan adat memeriksa tiap mobil yang melintas. Tujuannya, memulangkan karyawan NHM dalam mobil. Aksi itu, tentu, menghambat suplai bahan bakar minyak dan logistik ke perusahaan.

Masyarakat Pagu tidak sendirian. Aparat kepolisian bersenjata lengkap menjaga perusahaan. Mereka menyarankan masyarakat pulang ke rumah karena aksi itu menghambat operasi perusahaan. Saran itu ditolak. Masyarakat adat Pagu berjanji terus menduduki lokasi hingga tuntutan terpenuhi.

Polisi berjaga habis kesabaran. Sehari-semalam masyarakat adat mengacaukan kerja perusahaan tambang. Mereka dibubarkan. Aparat menyerang. Masyarakat kocar-kacir. Ada lari ke hutan. Ada juga dipukuli pakai balok kayu.

Polisi menangkap 32 orang. Laki-laki dan perempuan. Mereka dibawa ke Tobelo dan menjalani pemeriksaan semalaman. Mereka dianggap bertanggung jawab atas aksi menghalangi pertambangan.

“AMAN Malut menggelar kampanye besar-besaran. Kapolres dan Bupati didesak melepas 32 orang tadi. Desakan itu berhasil. Hein Namotemo, Bupati Halmahera Utara, datang dan menjaminkan diri. Tak lama masyarakat adat dilepas,” kata Munadi.

Jauh sebelum itu, pada 1997, empat Sangaji (ketua adat) Pagu, Boeng, Towiliko, Modole dan sejumlah tokoh adat lain diundang ke Manado. Keberangkatan mereka difasilitasi NHM.

Di Manado, tokoh-tokoh adat itu diminta menandatangani persetujuan supaya perusahaan boleh menambang. Mereka menolak dan meminta pulang agar bisa musyawarah dengan masyarakat di kampung masing-masing.

NHM tidak habis akal. Tokoh-tokoh adat tadi dibujuk dengan minuman keras dan beberapa kesenangan lain. Dalam keadaan mabuk, mereka disodorkan cek kosong. “Perusahaan mengatakan kuitansi itu untuk pembayaran kamar hotel. Tak pakai tanya-tanya, mereka langsung tanda-tangani itu,” cerita Munadi.

“Setelah pertemuan Manado selesai, masyarakat menyoroti ulang. Tanda-tangan itu dijadikan bukti sudah ada restu bagi NHM untuk beroperasi pertambangan di wilayah adat mereka. Tokoh-tokoh adat yang ke Manado kaget, tapi tidak bisa berbuat banyak.”

NHM beroperasi. Tahun 1999, emas pertama produksi di Gosowong, salah satu tanah adat masyarakat Pagu. Lokasi ini dari kata Gusuong, dalam bahasa Pagu berarti berhala atau tanah leluhur.

Pada 2003, masyarakat adat Pagu menggelar aksi pendudukan karena tanah adat Toguraci menjadi wilayah perusahaan. Toguraci, dalam bahasa Pagu berarti gunung emas. ‘Tuan tanah’ kembali merasa tidak diakui. Perusahaan mengkapling tanah adat tanpa sepengetahuan mereka. Belum lagi, wilayah ini adalah hutan lindung.

Organisasi dari luar daerah dan luar negeri, menyikapi dengan membentuk Koalisi Tolak Tambang di Hutan Lindung. Mereka antara lain, Jatam, Walhi dan Australian Mining Policy Institut. Koalisi ini membahas berbagai isu, seperti perampasan tanah adat, pencemaran lingkungan hingga intimidasi aparat kepolisian pada warga. Ini upaya menekan perusahaan mengubah cara.

Mereka mengajukan gugatan dan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menguji Perppu 1/2004 yang menjadi dasar Keppres yang mengizinkan 13 perusahaan–termasuk NHM–untuk penambangan terbuka di hutan lindung.

Pemohon berpendapat, Perppu dan Keppres tadi melanggar semangat UU 41/1999 tentang Kehutanan. Sebagian tuntutan dikabulkan. Enam dari 13 perusahaan harus menghentikan kegiatan.

Sayangnya, NHM tidak masuk enam perusahaan itu. Sampai sekarang, NHM tetap melanjutkan operasi di Maluku Utara.

![Plang Lahan Adat Pagu di depan Pos Gosowong. Foto: Themmy Doaly]()

Plang Lahan Adat Pagu di depan Pos Gosowong. Foto: Themmy Doaly

Sengkarut dana CSR

GABRIEL Chando, bosan dengan suasana rapat pada Selasa, 26 Januari 2015. Bersama 21 kepala desa lain, dia diundang menghadiri rapat evaluasi program Corporate Social Responsibility (CSR) NHM tahun 2014. Namun, pemaparan tim CSR dinilai tidak sesuai agenda pertemuan. Peserta hanya mendengar basa-basi soal sosialisasi produksi perusahaan.

Kejemuan tiba-tiba pecah. Seorang kepala desa melempar pertanyaan terkait transparansi dana satu persen CSR NHM. Pertanyaan tadi tidak mendapat jawaban. Mayoritas peserta rapat kesal. Protes menyebar dengan cepat di ruangan. Suasana menjadi ribut.

Tim CSR tidak bisa berbuat banyak. Tak ada jawaban dari mulut mereka. Rapat dibubarkan.

Peserta kecewa dan pulang membawa emosi. Mereka merasa perlu mengetahui pengelolaan dana satu persen NHM yang merupakan hak masyarakat lingkar tambang.

“Kami mempertanyakan berapa sebenarnya dana satu persen untuk desa. Cuma, tim CSR mengaku tidak mengetahui dana satu persen itu,” kata Gabriel di rumahnya.

Satu-dua hari setelah rapat itu, peserta rapat terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dari seluruh Kecamatan Malifut menggalang massa. Di kecamatan ini ada 22 desa. Warga dari 22 desa memblokade jalan. Mereka didukung warga Kecamatan Kao dan Kao Utara. Karyawan NHM dicegat dan dilarang bekerja. Operasi perusahaan terhenti.

Jumat (30/1/15), aksi makin meluas. Warga dari Kecamatan Kao Teluk, Kao, Kao Utara dan Kao Barat, menggabungkan diri. Protes dana satu persen melibatkan warga dari lima kecamatan sekitar tambang NHM. Mobil dan karyawan perusahaan tambang kembali dicegat.

“Di kantor camat sudah tiga kali demonstrasi. setelah itu, menetap di beringin, di dekat pelabuhan NHM, selama seminggu. Siang-malam, siang-malam. Bahkan terakhir saya dengar, anggota kepolisian sudah ditarik dari perusahaan. Kosong di dalam,” kata Gabriel.

Aksi menuntut transparansi dana satu persen berlanjut hingga awal Maret. Nyaris sepanjang Februari, media lokal dipenuhi pemberitaan protes warga. Tudingan kian meruncing. Tak lagi soal transparansi. Kini, sejumlah pihak, mulai Manajer CSR NHM hingga elit pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, dituding terlibat penggelapan dana satu persen itu.

Bahkan, anggota DPRD provinsi dan kabupaten sempat ikut turun ke jalan mendukung warga. Syahril Tahrir, Sekretaris Komisi III DPRD Malut, dikutip dari Malutpost.co.id, mengatakan, ada perbedaan data CSR mencolok dari laporan NHM ke Ditjen Minerba. Sesuai laporan NHM, penyaluran dana CSR ke lima kecamatan setiap tahun Rp100 miliar.

Namun kondisi di lapangan, satu kecamatan hanya mendapat Rp3 miliar, total Rp15 miliar untuk lima kecamatan. Ini berarti masih tersisa hak-hak masyarakat lima kecamatan Rp85 miliar yang belum diberikan.

Pada tingkat pemerintah desa, tidak diketahui pasti informasi besaran dana satu yang mesti disalurkan. Sejak NHM di sana, kata Gabriel, masyarakat tak mengetahui mekanisme pengelolaan dan pencairan dana satu persen itu.

![Kala perusahaan tambang menyatakan, telah menyalurkan dana demikian besar kepada desa, dan pihak desa menyatakan dana tak transparan, sedang warga desa tetap berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup dengan kondisi yang mereka hadapi kini. Foto: Themmy Doaly]()

Kala perusahaan tambang menyatakan, telah menyalurkan dana demikian besar kepada desa, dan pihak desa menyatakan dana tak transparan, sedang warga desa tetap berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup dengan kondisi yang mereka hadapi kini. Foto: Themmy Doaly

Dia mendesak, jika dana sudah ada dari beberapa tahun kemarin, siapapun yang menikmati harus diproses hukum. Dia menyarankan, dana 2015 langsung diberikan ke desa-desa di lima kecamatan.

“Selama ini masyarakat tidak tahu, orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang tahu itu, yang bongkar itu, baru masyarakat tahu ternyata kita punya bagian satu persen. Tidak tahu kelompok-kelompok mana yang menggelapkan hanya saling curiga begitu.”

Selain dana satu persen itu, ada juga dana Community Development (Comdev). Pencairan dana Comdev tiap tahun antara Rp100-Rp160 juta lebih. Pernah Rp200 juta lebih pada 2007-2010. Produksi NHM turun, budget ke desa juga menyusut.

Untuk mengakses dana ini, masing-masing desa wajib memiliki rekening. Menurut Gabriel, rekening itu tidak berada di tangan pemerintah desa. Sejak proses pembuatan, buku tabungan berada di tangan CSR. Tugas tim desa hanya mengajukan proposal yang berisi dana buat beasiswa, dukun terlatih, kader posyandu, honor tim desa serta dana pemberdayaan.

Sayangnya, pemerintah desa sering dibuat galau dengan pencairan dana Comdev ini. Sistem yang dibangun memberatkan pemerintah desa. Dia mencontohkan, program tahun ini, baru terealisasi tahun depan. Tahun 2014, realisasi dana baru honor tim, kader posyandu, beasiswa dan dukun terlatih.

“Dana pemberdayaan baru terealisasi 2015. Itu yang repot. Kalau pemberdayaan direalisasi tahun kemarin, kan kita sudah buat.”

Belum lagi soal rekening desa. “Yang kitorang tahu itu di tangan tim desa. Kan, di desa ada tim Comdev, tapi buku rekening desa ada di tangan CSR. Di saat penyaluran dana desa dari bank, harus disertai rekomendasi CSR. Jadi, begitu tarik uang, buku rekening itu ditarik ulang oleh tim CSR. Jadi, torang itu hampir lupa, tidak tahu saldo dari tahun ke tahun.”

Muis Andhy, Sekretaris Kecamatan Malifut, sering mendengar keluhan masyarakat mengenai kinerja CSR NHM. Menurut dia, kisruh dana satu persen terjadi karena masyarakat merasa kewajiban CSR NHM belum terpenuhi dan menjadi tanda tanya.

Selama ini, kontribusi perusahaan pada masyarakat terbilang kecil. Contoh, soal penyaluran dana Comdev. Perusahaan cukup adil menjalankan tanggung-jawabnya namun terkesan tidak merata.

“Dari lima kecamatan, ada masyarakat tidak terpuasi dengan pembagian dana CSR. Mekanisme, menurut aturan mereka, ditentukan kuota dalam satu kecamatan itu berapa, misal, Kecamatan Malifut Rp3 miliar dibagi 22 desa. Memang adil, tapi tidak merata. Kami hanya bisa menerima apa yang diberikan perusahaan kepada masyarakat kami yang jumlah 22 desa.”

Tim CSR sering berkoordinasi dengan kecamatan. Namun, komunikasi hanya sebatas program yang akan masuk ke desa. Momentum itu sering pula untuk menyampaikan aspirasi warga desa. Namun, terkadang tidak banyak terealisasi.

”Jadi, kalau ada bilang tim CSR tertutup, bisa saja kita setuju. Entah tertutup benaran atau prosedur dan manajemen memang begitu. Sejauh ini, keterbukaan hanya sebatas menyampaikan budget tiap kecamatan sekian. Dalam program yang jalan itu, kita tidak tahu berapa banyak yang tidak tercairkan dan lain-lain,” kata Muis.

AFRIDA Erna Ngato, gusar. Sudah lima hari ini dia tak tidur di rumahnya di Desa Sosol, Kecamatan Malifut. Dia memilih tidur di rumah saudara yang masih sekampung, hanya pulang siang hari untuk mandi dan ganti baju.

Belakangan ini, Ida, begitu dia biasa disapa, merasa terintimidasi dan difitnah sejumlah pihak karena menolak bergabung dan malah menghalangi aksi demonstrasi menuntut transparansi dana satu persen awal Maret 2015.

“Jika dana yang disalurkan tidak sesuai silakan menyampaikan ke pihak berwajib,” katanya.

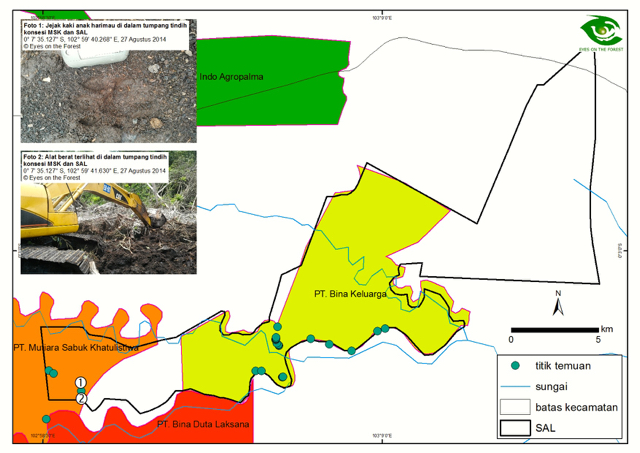

![WIlayah adat Pagu dan konsesi tambang]()

Peta wilayah adat Pagu. Sumber: AMAN Malut

Demonstrasi menuntut transparansi dana satu persen dinilai membingungkan dan tidak memiliki tujuan akhir. Sedang dia fokus memperkuat pengakuan hak-hak masyarakat adat.

Orang-orang yang tidak terima coba membalas perlakuan Ida. Kabar miring berhembus. Dia dituduh bersekongkol, bahkan menerima bantuan NHM. Tak terima, sejumlah nama dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.

“Macam-macam dibilanglah. Saya ini punya kapasitas apa? Itu (NHM) aset negara, dan ketika aset negara terancam negara turun tangan. Kalau negara turun tangan, ya, polisi, tentara.”

Afrida Erna Ngato adalah Sangaji (Ketua) Lembaga Adat Pagu, yang terpilih lewat musyawarah para tetua adat dari 15 desa, pada 16 Januari 2012. Dia sangaji perempuan pertama dalam sejarah kelembagaan adat Pagu.

Sejak 2010, ketika belum menjadi sangaji, Ida sudah punya niat memulihkan hak-hak masyarakat adat Pagu. Caranya, dengan merestrukturisasi lembaga adat, pendokumentasian sejarah dan budaya hingga pemetaan wilayah adat. Proses penggalian sejarah dilakukan selama dua tahun.

Awalnya, banyak mencerca dan meragukan pengetahuannya soal adat. Namun, dia menjawab keraguan tadi. Sebanyak 15 desa berhasil dijangkau dan bahasa Pagu menjadi muatan lokal (mulok). Tentu bukan perkara gampang melakukan itu. Uang, waktu dan tenaga dikorbankan.

“Mo turun ke Pagu, kan, nda ada duit. Mau pigi, kan, harus ada uang jalan, uang minya (bensin). Itu saya yang tanggung. Duit saya hari ini sudah habis, untuk makan besok saya harus jual pisang goreng.”

Tak berhenti sampai di situ. Kala berdiskusi dengan satu dua tetua adat di masing-masing kampung, muncul ide untuk bikin pertemuan besar. Pada 15 kampung dikumpul jadi satu. “Nah, waktu 15 kampung dikumpul itu, bagaimana duitnya?” Afrida balik bertanya. Diam sejenak, dia lanjut cerita. “Di mana tuan rumah, misalnya kampung paling selatan pu rumah dia harus tanggung jawab kita makan. Kalau saya ada duit saya tambah lagi.”

Tahun berganti tahun, Sangaji Pagu mulai merasakan hasil kerja kerasnya. Perusahaan tambang mulai memperhitungkan keberadaan masyarakat adat Pagu. Sangaji tak cuma sesumbar.

Pada 25 September 2014, lembaga adat Pagu dan NHM membuat nota kesepahaman (memorandum of understanding) pelestarian bahasa dan budaya. Konsekuensi dari kesepakatan ini, perusahaan tambang harus mengucurkan dana Rp2 miliar dalam empat tahun. Tiap semester, lembaga adat mendapat Rp250 juta.

Lewat kerjasama itu, Sangaji Pagu berupaya memperkuat identitas adat Pagu, supaya orang bangga lagi dengan budaya. Mudah-mudahan, Ida berharap, dengan pulihnya kebudayaan ini, orang sadar dan bangga, dan idealisme timbul. “Jadi perjuangan ini juga bukan hanya keluar tapi juga penyadaran ke dalam.”

Tahap awal MoU sudah berjalan. Lembaga adat sudah buat kantor yang dinamakan nangawola – rumah kita bersama. Jika kantor sudah jadi, lembaga adat akan mulai mengorganisir diri, membagi divisi-divisi semacam lembaga tradisional, perempuan adat, pemuda adat, divisi pengembangan sumber daya manusia.

Tak cukup MoU pelestarian bahasa dan budaya. Rencananya, Ida kembali membuat MoU seperti pengembangan ekonomi berbasis masyarakat adat. Kabarnya NHM sudah memberi lampu hijau. “Tinggal tunggu kantor jadi dulu karena kalau tidak, tidak akan terogranisir dengan baik, toh?”

“Setelah kantor jadi, masing-masing divisi akan di MoU lagi. Bidang pengambangan dan sumber daya manusia apa, berapa orang Pagu akan disekolahkan, bangun sekolah adat Pagu, bangun lain-lain dan lain-lain. Apa budaya orang sini yang bernilai ekonomi, kita MoU kan.”

Manajemen NHM, katanya, bersedia reklamasi hutan dan penangkaran burung endemik, seperti burung paruh bengkok, nuri, dan bidadari. “Itu, biro lingkungan NHM sudah berjanji MoU dengan kita.”

Di wilayah seluas 10 hektar, dia juga mau membuat MoU membangun rumah adat, paviliun kepala suku, paviliun tua-tua adat, kemudian 15 cottage (guest house), MoU untuk infrastruktur dan properti kebudayaan.

Bagi dia, perjuangan terberat justru berhadapan dengan masyarakat bawah (etnis Makian). Sebab, dengan klaim tanah berpotensi menimbulkan isu SARA. Persoalan ruang adat merupakan pemicu konflik komunal di Malut, tahun 1999-2000.

Dia menolak tudingan penyebab kerusuhan adalah permasalahan agama. “Itu pemicu, bukan lagi salah satunya. Bukan soal agama. Bukan.”

Orang Makian, katanya, ingin menguasai wilayah ini, tetapi orang Pagu tidak mau. “Mereka demo-demo terus, berujung kerusuhan. Dari situlah mulai gesekan-gesekan, konflik pecah tahun 1999. Tidak berhenti sampai di situ, sampai sekarang terus begini karena orang Pagu mempertahankan wilayah.”

Pengakuan hak-hak masyarakat adat Pagu memang juga ditujukan kepada penduduk etnis Makian, namun dengan pendekatan agak berbeda. Jika lembaga adat Pagu nampak kooperatif dengan NHM, mereka justru pendudukan kembali (reclaim) tanah adat yang dikelola etnis Makian.

Awal 2013, masyarakat adat Pagu merebut kembali tanah di Kebun Kobok yang pernah diduduki etnis Makian. Berdasarkan kesepakatan dengan lembaga adat, tanah itu harus direbut kembali dan menjadi wilayah kelola masyarakat adat Pagu.

![saling klaim lahan. Selain bermasalah dengan perusahaan tambang, antar warga juga saling klaim lahan. Warga Adat Pagu, merasa lahan adat mereka diambil pemerintah untuk transmigrasi lokal. Hingga kini, masalah belum selesai. Foto: Themmy Doaly]()

Saling klaim lahan. Selain bermasalah dengan perusahaan tambang, antar warga juga saling klaim lahan. Warga Adat Pagu, merasa lahan adat mereka diambil pemerintah untuk transmigrasi lokal. Hingga kini, masalah belum selesai. Foto: Themmy Doaly

Di lain pihak, orang Makian menyatakan, Kebun Kobok adalah tanah mereka. Perdebatan terjadi. Masyarakat adat Pagu tidak terima. Jauh sebelum kedatangan orang Makian, leluhur mereka telah mendiami tanah itu.

Pada 2014-2015, sengketa tanah mulai ramai lagi. Masyarakat adat Pagu melapor ke pemerintah daerah. Staf ahli, Dinas Kehutanan dan sejumlah dinas turun. Hingga kini, sengketa tanah belum ada penyelesaian.

“Kebun saya itu, bisa dibilang saya rampas balik. Mereka klaim itu tanah mereka. Kami hargai tanaman mereka sudah membuahkan hasil, tapi tidak boleh mereka bilang punya mereka itu pemberian pemerintah. Jadi yang susah adalah urusan dengan translok (transmigran lokal) ini,” ucap Afrida.

“Saya menghargai mereka. Kalau kalian mau berkebun melalui kami dulu, karena jangan sampai situs-situs atau tempat terlarang kalian masuki. Mereka tidak mau dengar. Sekarang kebalik, malah orang Pagu yang dilarang. Tidak boleh berkebun di situ. Itu tanah Makian pemberian pemerintah. Kan, lucu.”

Belum lama ini sempat terjadi debat soal kepemilikian kampung tua. Masyarakat Makian merasa, daerah itu masuk potensi wisata mereka. Di daerah itu ada situs wisata bawah laut peninggalan perang dunia II.

“Nah, ini wilayah adat Pagu. Mana ada Suku Makian zaman perang dunia II di sini.”

Permasalahan ini, kata Afrida, karena negara mengeluarkan kebijakan tidak tepat. Orang Pagu, baik di pesisir maupun Pagu pedalaman dituduh sebagai suku terasing. Sementara, kehadiran orang Makian dinilai tidak menghargai masyarakat adat Pagu sebagai pemilik wilayah.

Secara historis, etnis Makian merupakan pendatang dari Pulau Makian. Pada 1975, pemerintah daerah memindahkan mereka ke daerah Malifut dan Jailolo karena ada letusan gunung berapi.

Etnis Makian dikenal memiliki etos kerja tinggi. Mereka berhasil memanfaatkan ruang-ruang produksi yang diberikan pemerintah daerah. Sayangnya, wilayah etnis Makian itu merupakan tanah adat Pagu.

Sejak itu, ada suatu wilayah diberi nama Kecamatan Makian Daratan. Padahal, oleh masyarakat lokal, wilayah itu adalah tanah adat mereka. “Mereka pikir ini tanah negara.”

Isu etnis, sebenarnya pernah menjadi awal cerita suram di sini. Agustus 1999, pecah kerusuhan antara etnis Kao dengan Makian. Peristiwa itu terjadi tak lama setelah pemerintah daerah mengeluarkan PP No 42 tahun 1999, yang mengubah status Kecamatan Makian-Malifut menjadi wilayah administratif Kecamatan Malifut.

PP ini dinilai menghidupkan kembali memori sengketa wilayah, sekaligus menjadi akar konflik yang meluas ke seluruh Maluku Utara.

Berdasarkan laporan Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi (KPP HAM), pada Desember 2000, konflik di Malut bermula pada 19 Agustus 1999 karena perkelahian antara warga Desa Tahane dan Matsa (Suku Makian) melawan warga Desa Sosol dan Wangeotak (Suku Kao).

“Konflik di Maluku Utara, hingga 12 Maret 2000, mengakibatkan 2.069 orang meninggal dunia. Jumlah ini tidak termasuk korban kecelakaan kapal pengungsi yang menuju Manado sejumlah 425 orang, serta kecelakaan kapal di Loloda 24 orang,” tertulis dalam laporan KPP HAM.

Selain korban jiwa, ratusan ribu penduduk harus meninggalkan kampung halaman. Mereka memilih mengungsi ke Ternate, Sulawesi Utara dan Kecamatan Tobelo. “Sekitar 15.000 penduduk Makian mengungsi ke Ternate dan Tidore. Sekitar 35.000 penduduk Kristen dari Ternate, Tidore, Morotai dan bagian barat provinsi itu mengungsi ke Sulawesi Utara. Sekitar 45.000 pengungsi Kristen lain mengungsi ke Tobelo,” tulis Christopher Duncan, antropolog University of Missouri, dalam Tamu Tak Diundang: Hubungan antara Pengungsi Maluku dan Penduduk Lokal di Sulawesi Utara.

Kerjasama dengan NHM, bagi Afrida , bukan berarti orang Pagu tidak berjuang. Dia merasa dilematis. “Ingin berusaha habis-habisan, tetapi belum tentu solid dengan kondisi masyarakat yang memperihatinkan. Orang tidak lagi pentingkan budaya.”

Menurut dia, mau-tidak mau, suka-tidak suka, harus berkompromi dengan perusahaan tambang. “Hari ini kalau tambang ditutup (usir) apakah masyarakat adat siap? Kalau kita mau tutup tambang, kita berhadapan dengan penguasa dan senjata. Siapa yang mau dijadikan tumbal?”

![Pos keamanan sebelum memasuki wilayah perusahaan. Foto: Themmy Doaly]()

Pos keamanan sebelum memasuki wilayah perusahaan. Foto: Themmy Doaly

KALA menuju areal perusahaan tambang ini, terdapat pos keamanan Gosowong, kepolisian daerah Maluku Utara. Beberapa polisi nampak berjaga. Ada sedang nonton televisi. Ada yang ngobrol dengan rekan sekerja. Kala itu, saya ingin memasuki areal perusahaan dan mesti singgah memberi laporan.

Debu-debu berterbangan. Ini pemandangan wajar di sini. Truk dan pick up perusahaan terlihat lalu lalang. Dalam beberapa menit, ada sekitar lima sampai tujuh truk datang dan pergi.

Setelah mendapat izin petugas piket pos, saya harus menempuh jarak sekitar 150 meter mencapai pos penjagaan berikutnya. Di pos ini, sejumlah satpam perusahaan bertugas. Beberapa pekerja tambang terlihat duduk santai, istirahat sejenak.

Seorang satpam muncul. “Mohon maaf. Kalau ingin menemui manajemen, harus bikin janji setidaknya dua hari sebelumnya.” Saya tak bertemu dengan manajemen NHM.

Saya beranjak ke pelabuhan. Pengamanan serupa berlaku juga di pelabuhan perusahaan di Tanjung Barnabas, beberapa kilometer dari pos penjagaan Gosowong. Di depan gerbang, tertampal pemberitahuan, salah satu dilarang mengambil gambar.

NHM juga memiliki bandara. Berjarak sekitar satu km dari kebun Kobok. Pagar di depan bandara terbuka. Padahal, ada papan bertuliskan Keep Closed the Gate. Pos penjagaan sedang tidak ada orang. Beberapa kali saya sempat menyaksikan helikopter melintas di langit Malifut. Beberapa warga menyebut helikopter tadi milik NHM.

Lewat surat elektronik, kami mengkonfirmasi kepada NHM seputar tambang dan dampak yang dirasakan warga di Malut.

“Dalam mengoperasikan tambang emas Gosowong, NHM menaati segala hukum dan peraturan Pemerintah Indonesia termasuk berhubungan dengan pengelolaan lingkungan dan program monitoring atau pengawasan termasuk pengelolaan limbah,” kata Herastuti Haryogyo, Manajer Komunikasi NHM.

Perusahaan ini mengklaim memonitoring area tambang dan lingkungan sekitar, dan berkala melaporkan hasil monitoring kepada pemerintah.

Begitu juga keluhan masyarakat Balisosang soal pencemaran sungai dan penyakit. “Kami melihat masalah kesehatan sangat serius dan warga masyarakat yang mempunyai keluhan dianjurkan menghubungi perwakilan community relations kami,” ujar dia.

Soal alokasi anggaran dana tanggung jawab sosial sebesar satu persen, katanya, perusahaan telah komunikasi langsung dengan perwakilan-perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka telah memberikan informasi detil mengenai alokasi anggaran CSR beserta pelaksanaan kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Niat NHM terus melanjutkan dukungan kepada masyarakat dan menjalankan program-program CSR ke depan dengan konsultasi bersama-sama masyarakat dan para pemangku kepentingan lain.”

![Pelabuhan NHM. Foto: Themmy Doaly]()

Pelabuhan NHM. Foto: Themmy Doaly

Di Malut, terdapat 335 izin usaha pertambangan (IUP). Ada, tiga perusahaan tambang menandatangani kontrak karya. Mereka adalah PT Aneka Tambang, PT Weda Bay dan PT Nusa Halmahera Minerals. Lebih dari 2 juta hektar wilayah adat di Malut menjadi pertambangan.

Perusahaan ini menandatangani kontrak karya dengan pemerintah Indonesia 28 April 1997. Operasi NHM seluas 29.622 hektar, meliputi lima kecamatan, yakni Kao Utara, Kao, Kao Barat, Malifut dan Kao Teluk.

NHM adalah usaha patungan antara Newcrest 75% dan Antam 25%. Dua perusahaan itu, sepakat membentuk NHM pada 1997. Kontrak karya antara pemerintah Indonesia dan NHM ditandatangani disusul penyelesaian studi keteknikan, studi kelayakan dan studi dampak lingkungan.

Luas wilayah waktu kontrak karya baru 1.672.967 hektar. Setelah tiga kali penciutan, menjadi 29.622 hektar.

Pada Juli 1999, NHM mulai produksi emas pertama kali di Gowosong. Sejak awal, diperkirakan lebih 4 juta ounce dan 3 juta ounce perak telah diproduksi perusahaan.

Operasi NHM di Gosowong meliputi penambangan bawah tanah Kencana dan Toguraci terletak berdekatan dengan pabrik pemrosesan biji emas.

Dalam situs resmi perusahaan, juga menyebutkan, pengelolaan lingkungan menjadi komponen penting dalam menjalankan usaha.

Sejumlah catatan menceritakan bantahan NHM terkait tuduhan-tuduhan kepada mereka. Kabar pencemaran Sungai Kobok akibat kebocoran pipa perusahaan, misal. Pada 25 Maret 2010, perusahaan menandatangani berita acara inspeksi lingkungan pertambangan pada kasus kebocoran pipa tailing. Dalam berita acara itu, disebutkan, terjadi kebocoran pipa tailing di simpang tiga Drop Point 3, pada 17 Maret 2010 pukul 19.30.

Kebocoran pipa menyebabkan limbah tailing mengalir ke sungai. Tragedi pipa bocor terjadi selama 12 jam, sejak pukul 18.30 hingga 06.30. Diperkirakan, sebanyak ± 103 m3 slurry keluar dari pipa tumpah ke paritan temporary pekerjaan instalasi pipa air buangan limbah domestik (basecamp). Kebocoran karena pipa tailing robek terkena kuku bucket eskavator.

Dalam berita acara, dinyatakan, perusahaan telah analisis kualitas air terhadap empat titik pantau yang diperkirakan tercemar tumpahan tailing. Hasilnya, analisa kualitas air dengan parameter sianida bebas, pada 24 Maret 2010, di bawah baku mutu air sungai.

Hingga 24 Maret 2010, pemeriksaan lapangan dilakukan di sejumlah titik. Misal, lokasi kebocoran pipa, paritan temporary instalasi pipa air buangan sepanjang sekitar 800 meter, creek Gosowong sepanjang aliran tumpahan tailing. Lalu, sedimen trap yang dibuat untuk menangkap sedimen tailing, serta pengambilan sampel air dan sedimen.

Hasil pemeriksaan itu ditindaklanjuti dengan mengganti pipa tailing bocor, dan pembersihan tumpahan tailing di sepanjang paritan temporary instalasi pipa air buangan.

NHM mem-PHK satu senior filter dari Departemen Maintenance dan supervisior dari subkontraktor PT Manado Teknik Mandiri, yang mengerjakan penggalian paritan temporary instalasi pipa air buangan. NHM juga memberi surat peringatan tertulis pertama dan terakhir kepada Site Manager Manado Teknik Mandiri.

Begitulah, NHM menyatakan, telah bekerja ‘peduli’ lingkungan dan masyarakat. Namun di kampung-kampung, kegusaran warga masih berlangsung. Mereka sulit mendapatkan air bersih karena sungai-sungai tak lagi seperti dulu. Beragam penyakit kulit masih diderita warga. Mereka masih ribut soal dana CSR yang tak transparan. Masyarakat masih dihantui dengan kehadiran tambang di sekitar mereka…

![Pintu masuk bandara perusahaan. NHM memiliki berbagai fasilitas di sini, selain kantor, pelabuhan sampai bandara. Foto: Themmy Doaly]()

Pintu masuk bandara perusahaan. NHM memiliki berbagai fasilitas di sini, selain kantor, pelabuhan sampai bandara. Foto: Themmy Doaly

Fokus Liputan: Kala Tambang Hantui Warga Sekitar Teluk Kao was first posted on May 31, 2015 at 3:49 am.